Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника

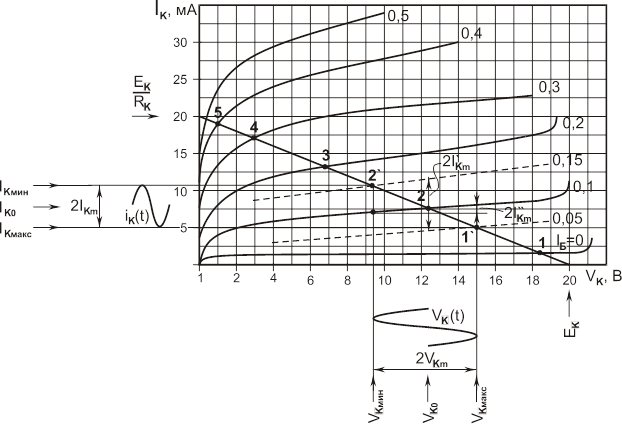

Рис. 3

тока, которые соответствует середине НЛ, т.е. в точке 3 с IБ =0,2 мА. Так можно поступить и студентам, выполняющим данное контрольное задание. Однако мы здесь рассмотрим более обобщенный случай, когда реализуется более эффективный режим усиления с наименьшими искажениями и рассеиваемой мощностью. Например, если учесть что, во-первых, верхние характеристики располагаются более близко, чем нижние (сравните промежутки между точками 1-2 и 4-5), а во-вторых, верхние толчки (3¸5) соответствуют сравнительно большим значениям коллекторного и базового токов, следовательно, большей рассеиваемой мощности, то желательно находиться между точками 1-2.

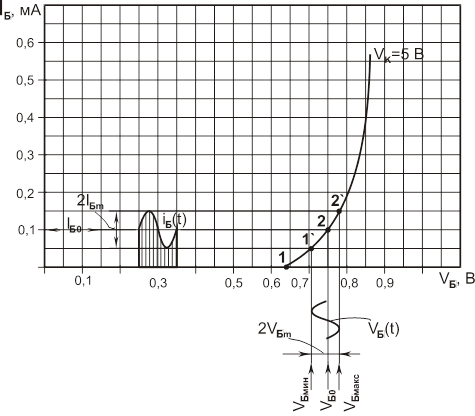

Однако указанные точки, в особенности, точка 1, соответствующая IБ = 0, находится на самом нижнем нелинейном участке входной характеристики (рис. 4, перерисовано со справочника), в связи с чем, пределы изменения базового тока необходимо сместить несколько выше, к примеру, к окрестности точки 2. Однако в справочнике характеристики приведены с дискретностью IБ =0,1 мА и отсутствуют характеристики, соответствующие к изменению IБ = 0,05 мА. Это положение можно легко подправить, если считать, что одинаковым их изменениям IБ соответствуют одинаковые изменения IК. Практически это сводится к тому, что в промежутке между выходными характеристиками для IБ = 0,1 мА и IБ = 0,2 мА, а также для IБ = 0 и IБ = 0,1 мА, по середине, проводим характеристики для IБ = 0,15 мА и IБ = 0,05 мА (см. штриховые линии).

Точки пересечения этих линии с НЛ отметим точками 1' и 2', что и будет показывать пределы изменения рабочей точки.

По построенным характеристикам рабочая точка будет находиться в точке 2, как на выходной, так и на входной характеристиках*. Их координаты по выходной характеристике (рис. 3):

VК0 = 12,2 » 12 В;

IК0 = 7,5 мА;

по входной характеристике (рис. 3):

VБ0 = 0,75 В;

IБ0 = 0,1 мА.

Имея постоянную составляющую IБО= 0,1 мА, строим на этом уровне изменение базового тока iБ(t), т. е. сумму переменного и постоянного составляющих (на рис.3 заштриховано). Соответствующее изменение базового напряжения, с пределами изменения VБмин и VБмах на уровне VБ0, показана на нижней части этого рисунка.

Аналогичное построение осуществляется и на выходной характеристике транзистора относительно уровней IК0 и VК0 c амплитудами IКМ и VКМ.

Параметрами переменного сигнала на входе и на выходе являются соответственно IБМ, VБМ и IКМ, VКМ.

При определении IКМ, VКМ, а также VБМ, следует обратить внимание на то, что полуволны этих величин не одинаковы. Это приводит к тому, что усиление сопровождается искажениями (при равной амплитуде положительной и отрицательной полуволн базового тока, амплитуды коллекторного тока и коллекторного и базового напряжений неодинаковы). Поэтому желательно, чтобы величины IКМ, VКМ, и VБМ были усреднены, т. е.:

IКМ = ![]() 2,9 мА;

2,9 мА;

VКМ = ![]() = 2,85 В;

= 2,85 В;

VБМ = ![]() = 0,04 В;

= 0,04 В;

Используя найденные величины, а также значения 2×![]() и 2×

и 2×![]() (см. рис.3), находим h-параметры и коэффициенты усиления по току КI и напряжению KU:

(см. рис.3), находим h-параметры и коэффициенты усиления по току КI и напряжению KU:

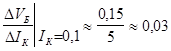

h11Э = ![]() 0,8 кОм; h12Э =

0,8 кОм; h12Э =  ;

;

h21Э = ![]() 70; h22Э =

70; h22Э = ![]() » 0,26 мСм » 0,26×10-3 См;

» 0,26 мСм » 0,26×10-3 См;

КI = ![]() 58; KU =

58; KU = ![]() » 70;

» 70;

Кроме того можно определить:

R ВХ = h11 = 0,8 кOм; КР = КI × KU = 58 × 70 = 4060;

P К~ = ![]() » 4 мВт;

» 4 мВт;

РК0 = I К0 × V К0 = 7,5 × 12 » 90 мВт;

где P К~ и РК0 – мощности соответственно на нагрузке и транзисторе.

Система уравнений транзистора через h-параметры можно записать в следующем виде:

![]()

Этой системе соответствует эквивалентная схема транзистора, где используются ранее определенные h-параметры:

Дополнительно

Естественно-научные концепции развития микроэлектронных и лазерных технологий

Электроника - наука о взаимодействии электронов

с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и

устройств (вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых), используемых для

передачи, обработки и хранения информации. Возникла она в начале ХХ века. На ее

основе были созданы элект ...

Крепление резины к металлам

С развитием техники, созданием новых машин и аппаратов

появилась потребность в деталях, совмещающих механические свойства металлов с

вибростойкостью, прочностью на истирание, антикоррозионной стойкостью и другими

свойствами, присущими резиновым смесям. Таким образом возникла задача прочного

и надё ...